Waduh! Dua Kegiatan Besar Nasional Berpusat di Kota Malang, Siap-Siap Full MALANG - Dua kegiatan…

Saatnya Naik Kelas! Inovasi, Hilirisasi dan SDM Unggul Jadi Kunci Indonesia Lepas dari Middle-Income Trap

menteri keuangan indonesia

Sudah lebih dari tiga dekade, Indonesia seperti naik tangga ekonomi tapi berhenti di tengah. Dari low income menjadi middle income, tapi belum juga sampai lantai atas. Perjalanan ekonomi kita penuh pasang surut: naik ke lower middle income pada 1993, jatuh ke low income akibat krisis 1998, baru pulih tujuh tahun kemudian, dan sempat turun lagi karena pandemi COVID-19 pada 2019 sebelum kembali ke upper middle income pada 2022. Kini, GNI per kapita Indonesia masih di kisaran 4.870 dolar AS, jauh dari ambang batas negara berpendapatan tinggi yang sudah menembus 13 ribu dolar AS. Fenomena ini menggambarkan apa yang oleh Gill dan Kharas (2007) dari World Bank disebut sebagai middle income trap Negara yang terjebak dalam situasi ini biasanya mengalami pertumbuhan moderat namun stagnan, tidak cukup lambat untuk jatuh miskin, tapi tidak cukup cepat untuk menjadi kaya. Inilah posisi Indonesia saat ini: stuck in the middle.

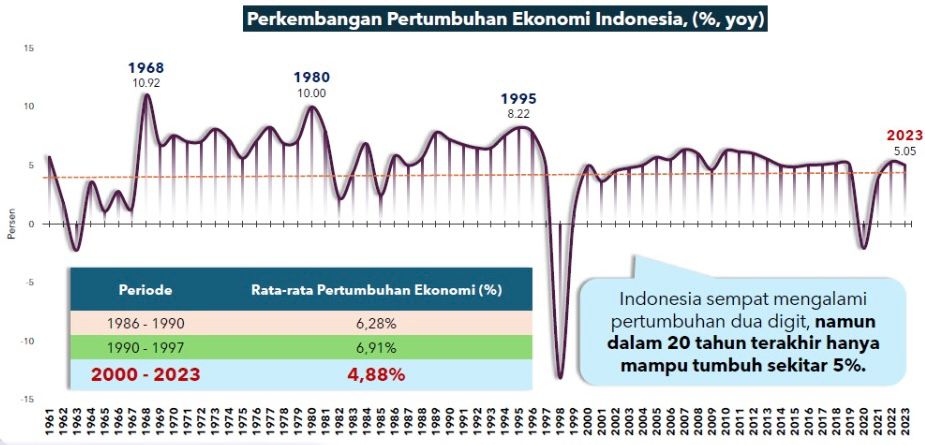

Selama dua dekade terakhir, perekonomian Indonesia memang tumbuh stabil. Berdasarkan data Bappenas (2024) dan World Bank, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 2000–2023 hanya mencapai rata-rata 4,88% per tahun, lebih rendah dari periode 1980–1997 yang mampu menembus 6–7%. Padahal, analisis Bank Dunia (2020), sebuah negara perlu mempertahankan pertumbuhan di atas 6% secara konsisten selama dua dekade agar bisa keluar dari middle income trap. Masalahnya bukan semata pada angka pertumbuhan. Pertumbuhan Indonesia selama ini masih banyak digerakkan oleh konsumsi domestik dan ekspor komoditas mentah, bukan oleh produktivitas, inovasi, industri berbasis teknologi, dan pendidikan vokasi belum menjadi prioritas utama. Angka 5% memang terlihat aman, tetapi dalam konteks pembangunan jangka panjang, ia belum cukup untuk menciptakan transformasi struktural. dari sisi struktur pertumbuhan, peningkatan tersebut masih sangat bergantung pada tenaga kerja dan modal, bukan pada Total Factor Productivity (TFP) yang mencerminkan efisiensi dan inovasi.

Selama sepuluh tahun terakhir, dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, arah pembangunan ekonomi Indonesia memang menunjukkan ambisi besar melalui hilirisasi sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur secara massif. Program hilirisasi nikel dan bauksit, misalnya, berhasil meningkatkan ekspor mineral olahan dan memperluas lapangan kerja di sektor pertambangan. Namun, seperti dicatat oleh CSIS (2024), dampaknya terhadap diversifikasi industri dan peningkatan produktivitas masih terbatas. Masalah utama hilirisasi di Indonesia adalah sifatnya yang “setengah jalan”. Pemerintah memang mendorong pembangunan smelter untuk mengolah bahan mentah, tetapi belum menciptakan rantai nilai industri yang lengkap mulai dari riset bahan, penguasaan teknologi, hingga manufaktur produk akhir seperti baterai atau komponen elektronik. Akibatnya, nilai tambah yang dihasilkan masih rendah, sementara ketergantungan pada ekspor komoditas tetap tinggi. .Dalam perspektif teori Structural Transformation (Lewis, 1954), pembangunan yang berkelanjutan seharusnya mendorong pergeseran tenaga kerja dari sektor berproduktivitas rendah (pertanian dan tambang) menuju sektor berproduktivitas tinggi (manufaktur dan jasa modern).

Indonesia masih tertinggal di aspek ini. Data World Intellectual Property Organization (WIPO, 2023) menunjukkan Global Innovation Index Indonesia berada di peringkat 61 dari 132 negara jauh di bawah Singapura (5) dan Malaysia (36). Rendahnya investasi riset juga menjadi penghambat: belanja R&D Indonesia baru sekitar 0,3% dari PDB, sementara Korea Selatan mencapai 4,9% dan Tiongkok 2,4%. Data empiris menunjukkan bahwa meskipun ekspor mineral olahan meningkat, kontribusi Total Factor Productivity (TFP) terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia masih rendah (Asian Productivity Organization, 2023). Kontribusi TFP Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah. Ini berarti pertumbuhan ekonomi masih didorong oleh modal dan tenaga kerja, bukan oleh peningkatan efisiensi dan inovasi.

Tantangan lain yang tak kalah besar adalah kualitas sumber daya manusia (SDM). Rendahnya produktivitas juga erat kaitannya dengan kualitas SDM Indonesia. Berdasarkan data BPS (2024), hanya sekitar 12% tenaga kerja Indonesia yang berpendidikan tinggi, dan sekitar 57% bekerja di sektor informal yang produktivitasnya rendah. Di era ekonomi global saat ini, pendidikan tinggi dan keterampilan adaptif menjadi kunci utama peningkatan Total Factor Productivity (TFP). dalam kerangka teori pertumbuhan endogen (Romer, 1990; Lucas, 1988), sumber utama pertumbuhan jangka panjang bukan hanya akumulasi modal fisik, tetapi juga inovasi, pengetahuan, dan kualitas sumber daya manusia (SDM).

Karena itu, Kritik terhadap arah pembangunan saat ini bukan berarti menolak hilirisasi atau infrastruktur. Kedua strategi itu tetap penting sebagai dasar industrialisasi. Namun, agar benar-benar menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang, Indonesia perlu mengubah orientasi pembangunan dari berbasis sumber daya menjadi berbasis pengetahuan.

Belajar dari keberhasilan Korea Selatan dan Tiongkok, kedua negara ini mampu keluar dari middle-income trap karena tidak hanya mengandalkan industrialisasi, tetapi juga menyiapkan human capital yang kuat serta membangun ekosistem inovasi. Korea Selatan, misalnya, mendorong integrasi antara riset, pendidikan, dan industri sejak 1980-an hasilnya, dalam waktu 30 tahun, mereka bertransformasi menjadi negara berbasis teknologi dengan ekspor bernilai tambah tinggi (elektronik, otomotif, dan digital). Tiongkok juga menjalankan strategi serupa melalui kebijakan Made in China 2025, yaitu memperkuat sektor manufaktur maju dan teknologi tinggi sembari memperbesar investasi di bidang riset dan pendidikan vokasi.

Jika Indonesia ingin melompat ke kelas negara maju, hilirisasi harus ditransformasikan menjadi ekosistem inovasi industri, bukan sekadar pembangunan pabrik peleburan. Pemerintah perlu menyeimbangkan investasi fisik dengan investasi pengetahuan: memperkuat riset terapan, mendukung industri teknologi lokal, dan menyiapkan tenaga kerja yang kompeten. Tanpa inovasi dan SDM unggul, pertumbuhan 5% hanya akan menjadi angka yang menenangkan, bukan langkah menuju kemajuan. mengikuti jejak keberhasilan negara seperti Korea Selatan dan Tiongkok dalam keluar dari middle-income trap, maka arah pembangunan ekonomi ke depan harus berfokus pada tiga pilar utama transformasi produktivitas yang saling berkaitan: inovasi, hilirisasi berbasis teknologi, dan penguatan sumber daya manusia.

Pertama, inovasi dan iptek perlu menjadi motor utama pembangunan, bukan sekadar pelengkap kebijakan industri. Pemerintah harus meningkatkan investasi riset dan pengembangan (R&D) yang saat ini masih di bawah 0,3% dari PDB, Penguatan riset terapan yang relevan dengan kebutuhan industri misalnya di bidang energi terbarukan, pangan, dan teknologi digital akan menjadi fondasi bagi ekonomi berbasis pengetahuan. Pemerintah perlu mendorong kemitraan riset antara perguruan tinggi, BUMN, dan sektor swasta untuk menciptakan inovasi industri lokal.

Kedua, hilirisasi berbasis teknologi harus diarahkan untuk menciptakan rantai pasok industri yang bernilai tambah tinggi dan terintegrasi, bukan hanya berfokus pada ekspor bahan olahan. Strategi ini bisa diwujudkan melalui pengembangan industri baterai dan kendaraan listrik yang terhubung dengan riset material, manufaktur presisi, dan teknologi hijau. Sementara itu, peningkatan investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, perlu difokuskan pada sektor-sektor strategis seperti energi hijau, manufaktur, dan teknologi digital yang memiliki potensi mendorong pertumbuhan jangka panjang. Dengan begitu, hilirisasi tidak lagi berhenti pada pembangunan smelter, tetapi menjadi penggerak industrialisasi modern yang berkelanjutan.

Ketiga, penguatan SDM unggul menjadi prasyarat utama agar transformasi ekonomi benar-benar berjalan efektif. Reformasi pendidikan, terutama pendidikan vokasi dan STEM, harus diarahkan pada peningkatan kompetensi digital, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Kurikulum vokasi dan pendidikan tinggi harus disesuaikan dengan kebutuhan industri masa depan seperti green economy, artificial intelligence, dan energi terbarukan. Dengan memperkuat tiga pilar tersebut secara simultan melalui kebijakan berbasis inovasi, industrialisasi berteknologi, dan pembangunan manusia Indonesia tidak hanya mampu mempercepat produktivitas nasional, tetapi juga menyiapkan fondasi yang kokoh untuk keluar dari middle-income trap menuju visi Indonesia Emas 2045. sebuah masa depan di mana pertumbuhan ekonomi bukan hanya tinggi, tetapi juga inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Ditulis oleh : Lefilatul Jannah – Ekonomi Pembangunan

Universitas Muhammadiyah Malang